Geologischer Überblick

Wer von München kommend auf der Autobahn in Nordrichtung

reist, überquert bei Ingolstadt die Donau, fährt vorbei an Feldern auf eiszeitlichen

Lößlehmböden und tertiärer Süßwassermolasse und erreicht kurz darauf den sanften

Anstieg der Juratafel der Südlichen Frankenalb. Offene Hochflächen und ausgedehnte

Waldgebiete wechseln sich ab, dann folgt die steile Abfahrt ins Altmühltal mit einem

Höhenunterschied, der in etwa dem noch weiter nordwärts gelegenen Steilabfall der

Weißjurastufe entspricht. An diesen gelangt man nach kurzem Weg durch ein Nebental der

Altmühl nördlich von Greding, um sodann in die weite Lias- und Keuperlandschaft des

Albvorlandes einzufahren. Eine Autofahrt von nur etwa 20 Minuten - aber eine Reise vorbei

an Gesteinsfolgen aus 200 Millionen Jahren Erdgeschichte!

Nur den wenigsten dürfte

bewusst sein, dass sie bei der

Fahrt über die Albhochfläche, zwischen den Juragemeinden Lenting und Denkendorf, über

Gesteinslagen ihren Weg nehmen, die zu den berühmtesten der Erdgeschichte zählen:

Plattenkalke der Altmühlalb, 150 Jahrmillionen alte Schichtenfolgen, die zwischen

Donauwörth und Regens-burg über eine Länge von rund 100 km der Albtafel auflagern - und

das bei einer Breitenerstreckung von bis zu 25 km und einer Mächtigkeit von örtlich mehr

als 150 m. Wie der Blick auf eine geologische Karte zeigt, bilden sie jedoch kein

zusammenhängendes Vorkommen, sondern erscheinen fleckenartig verteilt. Sie werden

großflächig unterbrochen durch massige, hellgraue, oft zuckerkörnige oder in harten

Dolomit umkristallisierte Riffkalkgesteine, die an den Talflanken der Altmühl und ihrer

Nebenflüsse durch die Verwitterung bisweilen zu malerischen Felstürmen und Bastionen

herausgeformt wurden. Der Wechsel von Schichtgesteinen und Riffgesteinen ist kennzeichnend

für den Weißjura der Südlichen Frankenalb und ein erster Schlüssel für das

Verständnis der Bildung von Plattenkalken.

Zur Entstehungszeit der Ablagerungen des Weißen Jura (auch Oberer Jura oder Malm genannt) vor rund 160 - 145 Millionen Jahren war das Gebiet der heutigen Frankenalb von einem warmen, subtropischen Meer bedeckt. Dieses erstreckte sich über den Alpenraum hinweg (die Alpen wurden erst 100 Jahrmillionen später aufgefaltet) bis zum Mittelmeergebiet. Nordwestlich und östlich, in jeweils etwa 30 - 100 km Abstand vom heutigen Altmühljura, begannen ausgedehnte Festlandsgebiete, die Mitteldeutsche Insel und die Böhmische Insel. Küstenlinien, Meerestiefe und Wasserverhältnisse wechselten im Laufe der Jahrmillionen. Die heute vorherrschend hell gefärbten Mergel, Kalke und Dolomitgesteine des Weißjura entstanden aus tonigen und kalkreichen Ablagerungen am Meeresgrund. Feinste Tontrübe wurde von den Festlandsgebieten angeliefert, Kalkschlamm und Riffkalk entstanden im Flachmeer durch die Tätigkeit von Mikroben und riffbildenden Organismen sowie, zu einem vermutlich geringeren Teil, wohl auch durch anorganische chemische Ausfällung.

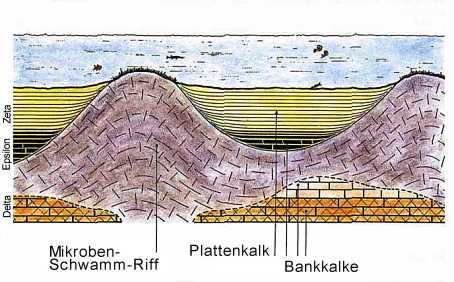

Der Boden des flachen Schelfmeeres unseres Raumes

war durch hügelähnliche Riffbildungen in Schwellen und Senken (Becken oder

"Wannen") gegliedert. Auf dem Meeresboden gediehen rasenartig wachsende becher-

oder tellerförmig ausgebildete Kieselschwämme. Zwischen ihnen setzte sich Kalkschlamm

fest und darauf sowie auf den Kieselskeletten der abgestorbenen Schwämme bildeten

kalkabscheidende "Blaualgen" (Cyanobakterien) und andere Mikroben feste

Kalkkrusten. Diese boten nun wiederum eine günstige Unterlage für das Wachstum neuer

Schwammgenerationen und weiterer Rifflebewesen. Dadurch wuchsen die Riffe allmählich

kissen- oder kuppenförmig über ihre untermeerische Umgebung empor und erreichten

Durchmesser von vielen hundert Metern. Mit zunehmender Verflachung des Schelfmeeres

starben viele der Mikroben-Schwammriffe ab und auf ihren Kuppen siedelten, insbesondere im

Osten und Süden unseres Gebietes, die auf Licht und bewegtes Wasser angewiesenen

Korallen. Einige der alten Mikroben-Schwammriffe ragten vermutlich sogar als Inseln über

die Wasseroberfläche.

In den großräumigen, schüsssel- und wannenförmigen Vertiefungen zwischen den Riffbauten lagerte sich feinkörniger

Kalkschlamm in gering- bis

dickbankigen Lagen ab - es entstanden Bankkalke, Mergel und Plattenkalke. Bei günstigen

Lebensbedingungen am Meeresboden mit ausreichender Sauerstoffversorgung

bildeten sich

dickbankige Kalkablagerungen, die starke Durchwühlung durch Bodenlebewesen und daher

keine Feinschichtung sowie unebene Schichtflächen aufweisen. Guterhaltene Fossilien in

Weichteilerhaltung sind in diesen Bankkalken nicht zu erwarten, lediglich Steinkerne (z.B.

von Ammoniten), Gehäusereste und andere organische Hartteile. Demgegenüber sind

fossilreiche Plattenkalke in der Regel ein Hinweis auf lebensfeindliche oder zumindest

ungünstige Bedingungen, die einem reichen Bodenleben abträglich waren und somit eine

Durchwühlung des Sediments verhinderten. Plattenkalke zeigen daher meist eine deutliche

Feinschichtung und ebene Gesteinsoberflächen. Es gibt allerdings auch

Plattenkalkhorizonte, die in stärkerem oder schwächerem Maße Bodenleben dokumentieren

und dann Spuren oder Grabgänge (z.B. von Krebsen, Muscheln, Würmern etc.) zeigen.

Bisweilen ist der Übergang von Plattenkalken zu Bankkalken fließend.

Alle oben genannten Gesteinstypen - Riffkalke, Bankkalke, Mergel und Plattenkalke - konnten in ähnlicher oder gleicher Gesteinsausbildung (Fazies) während unterschiedlicher Zeiträume gebildet werden; ebenso konnten sie aber auch zur gleichen Zeit in unmittelbarer Nähe zueinander entstehen. Unterschiedliche Gesteinsausbildung bedeutet also nicht unbedingt ein anderes geologisches Alter - dagegen können sehr ähnlich aussehende Gesteinsfolgen (z.B. Kieselplattenkalke) auch aus unterschiedlichen Zeitabschnitten stammen! Einige charakteristische Schichtenfolgen der Altmühlalb wie die Dickbänke des "Treuchtlinger Marmors" oder die lithographischen Kalke der "Solnhofener Schichten" des Raumes Eichstätt / Solnhofen sind jedoch, bedingt durch besondere paläogeographische Rahmenbedingungen, so typisch ausgeprägt, daß sie selbst vom Laien eindeutig zugeordnet werden können.

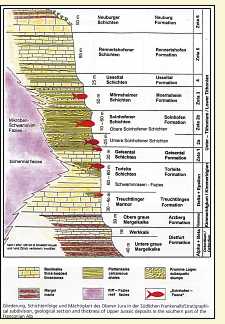

Nach alter süddeutscher Geologentradition werden seit

Leopold VON BUCH (1839) und F.A. QUENSTEDT (1856-1857) die jurazeitlichen Schichtenfolgen

des Schwarzen Jura (Lias), Braunen Jura (Dogger) und Weißen Jura (Malm) jeweils durch die

ersten sechs Buchstaben des griechischen Alphabets weiter untergliedert: a (Alpha),

b (Beta),

g (Gamma),

d (Delta),

e (Epsilon),

z (Zeta). Daneben

finden auch die internationalen Stufennamen (Zeitbegriffe!) Anwendung, wie Oxfordium,

Kimmeridgium und Tithonium für den Oberen Jura. In der beigefügten Grafik der

Schichtenfolgen sind beide Gliederungen aufgeführt. Der Einfachheit halber wird im

folgenden die süddeutsche Einteilung nach den Gesteinen bevorzugt.

In dem stratigraphischen Schema

(siehe Abbildung, für Details - bitte anklicken) ist eine ideale Schichtenfolge

dargestellt. Im Gelände sind, bedingt durch unterschiedliche Ablagerungsbedingungen,

Verwitterung, Abtragung und Talbildungen, nur selten alle Schichtglieder vorhanden. Im

Zuge der Alpenfaltung wurde die Albtafel in Südrichtung geneigt. Die jüngeren

Gesteinsfolgen des Weißjura Zeta 4 - 6 fielen im nördlichen und zentralen Bereich des

Altmühljura der Abtragung zum Opfer. Überdeckt werden die Weißjuragesteine örtlich von

jüngeren Sedimenten.