Eine kurze Einführung in die

Solnhofener Plattenkalke, Kapitel 4

Plattenkalkentstehung und

Fossilwerdung

Die Entstehungsgeschichte der Solnhofener Plattenkalke ist seit mindestens 150 Jahren ein strittiges Thema und ein steter Gelehrtenzankapfel. Allein in den letzten vier Jahrzehnten wurden weit über ein Dutzend teils gegensätzlicher Genesevorstellungen publiziert. So kann auch das unten dargelegte Erklärungsmodell nicht für sich beanspruchen, alle durch die Solnhofener Plattenkalke und ihre Fossilfunde aufgeworfenen Fragestellungen völlig schlüssig zu beantworten; neue Erkenntnisse werden veränderte Modellvorstellungen erfordern.

Jedes Szenario der Plattenkalkentstehung und Fossilwerdung muß die Besonderheiten von Sediment und Fossilerhaltung erklären, wie z.B. Herkunft und Ablagerungsgeschichte der feinkörnigen und homogenen Kalkschlammlagen, gleichmäßige Schichtung der Plattenkalke mit anhaltender innerer Feinschichtung über Kilometerdistanzen; Sockelbildung unter den Fossilien-, weitgehendes Fehlen von Spuren (d.h. fehlendes Bodenleben); plötzlicher Tod der Tiere (Mesolimulus sowie Mecochirus am Ende einer Kriechfährte, Fische mit ihrer Beute im Maul etc.); vorzügliche Weichteilerhaltung mancher Fossilien,- Insektenerhaltung; Lebensräume der aufgefundenen Tiere und Pflanzen usw.

Das folgende Erklärungsmodell wurde entwickelt von dem Eichstätter Geowissenschaftler und Leiter des Jura-Museums, Dr. G. VIOHL, und beinhaltet z.T. auch schon früher publizierte Vorstellungen des verstorbenen Geologen Prof. K. W. BARTHEL (BARTHEL 1978, VIOHL 1993, 1994, 1998). Es wird hier zusammengefasst wiedergegeben.

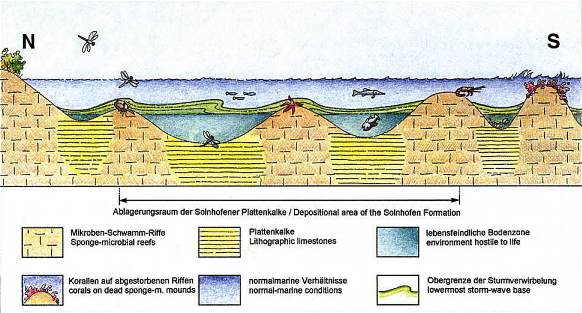

Zur Plattenkalkzeit herrschte heißes, trockenes Klima,

vergleichbar mit heutigen Regionen, die semiarides Monsunklima mit Sommerniederschlägen

aufweisen. Die nördlich und östlich des Ablagerungsraumes gelegenen großen

Festlandsgebiete sowie die Inseln bedeckte Buschland aus niederen Koniferen, einzelnen

Bennettiteen und Cycadeen,- dichte Wälder mit hohen Bäumen fehlten vermutlich. Teiche

oder periodische Wasserstellen boten einen Lebensraum für die vom Süßwasser abhängigen

Insektengruppen (wie z.B. Libellen). In den durch die Riffe abgeschotteten

Plattenkalkwannen war nur eingeschränkter Wasseraustausch mit dem südlich gelegenen

offenen Meer möglich. Dadurch kam es, begünstigt durch die starke Sonneneinstrahlung, zu

einer hohen Verdunstungsrate, zur Anreicherung von übersalzenem Wasser, zu

Sauerstoffmangel und zur Ausbildung einer Salz- und Dichteschichtung des Wassers. Die

Bodenzone war übersalzen, unbewegt (stagnierend), weitgehend ohne Sauerstoff und daher

lebensfeindlich. Nur gelegentlich brachten leichte Bodenströmungen etwas Sauerstoff mit

sich, der kurzfristig einigen widerstandsfähigen Organismen Lebensmöglichkeiten bot. Die

oberen Wasserschichten waren dagegen sauerstoffreich, kaum übersalzen und wurden von

Fischen und anderen schwimmenden sowie treibenden Meeresorganismen belebt. Die aus der

lebensfeindlichen Bodenzone ragenden untermeerischen Riffkuppen boten sowohl Hartgründe,

auf denen Tange, Schwämme, Hornkorallen, Seelilien und verschiedene Stachelhäuter

siedelten und welche Jagdgründe von Kugelzahnfischen, Besenfischen, Quastenflossern sowie

Haien darstellten, als auch Weichgründe mit Schlammböden. Diese bewohnten Krebse (wie

z.B. der eingegrabene, weichhäutige Mecochirus und

die breitgepanzerten Eryoniden), Schlangensterne, Schwertschwänze, Mollusken (z. B.

Ammoniten) sowie bodenlebende Haie und Rochen.

Stürme und Monsunwinde führten in regelmäßigen

Abständen Seewasser mit feinstverteiltem Kalkschlamm heran, den sie vorher im südlichen

Bereich der weiten südbayerischen Flachwasserplattform aufgewirbelt hatten. Sie

transportierten ihn über die Riffschranken hinweg in die Plattenkalkwannen. Dort führten

sturmbedingte Unterströmungen örtlich zu Verwirbelungen und zur Vermischung des oberen,

reich belebten Wasserkörpers mit der lebensfeindlichen Tiefenschicht und dadurch zum Tod

der hier schwimmenden oder von den Riffkuppen in die Plattenkalkwannen eingespülten

Meeresorganismen. Auch Landlebewesen (Eidechsen, Brückenechsen) konnten bei

Sturmereignissen durch heftige Monsunregenfälle vom Festland oder den Inseln ins Meer

gespült werden und tot in die Plattenkalkwannen gelangen. Fliegende Tiere (Insekten,

Flugsaurier, Urvögel) wurden vom Wind auf die Wasserfläche gedrückt, ertranken und

sanken zu Boden. Nach dem Abflauen der Stürme oder starken Winde schwebten die feinen

Kalkschlammpartikel zu Boden und bedeckten die Tierleichen.

Durch Abgleiten von Schlammassen an untermeerischen Hängen kam es immer wieder zur Bildung von lokalen Trübeströmen (Turbiditen). Viele der dicken Flinzlagen in der Solnhofener Wanne und bei Wintershof sind wohl als Absatz solcher Trübeströme anzusehen.

Für die ganz ungewöhnliche Überlieferungsqualität der Solnhofener Fossilien, die bisweilen feinste Weichteile, Haut, Darm, Muskulatur, Facettenaugen von Krebsen, Flügelgeäder bei Insekten, Reptilienschuppen, Behaarung, Flughäute, detailgetreue Federabdrücke und Pigmentmuster aufweisen, sind mehrere Faktoren verantwortlich: subaquatische Einbettung in einer lebensfeindlichen und von Aasfressern weitgehend freien Bodenzone, Umhüllung durch einen schützenden Bakterienfilm; Einbettung in feinstkörnigem Sediment und keine strukturzerstörenden diagenetischen Veränderungen in der Folgezeit. Besondere Bedeutung für die Erhaltung feinster Weichteilstrukturen kam vermutlich Mikrobenfilmen zu, die sehr schnell die Tierleichen einhüllten, sie weiterem bakteriellem Abbau entzogen und wahrscheinlich eine bakterielle Biomineralisation der Weichteile einleiteten. Dabei kam es zur detailgetreuen Umwandlung bzw. Nachzeichnung der Gewebemerkmale durch neugebildete Minerale. Calcit und Phosphat sind die beiden häufigsten "Ersatzminerale" ehemaliger organischer Substanz.

Durch den Druck der überlagernden Schichten sind die einstigen Lebewesen auf einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Dicke zusammengepreßt. In Einzelfällen kam es allerdings auch zu vollplastischer Erhaltung, z.B. in Form von Schuppenschläuchen bei Ganoidfischen. Meist finden sich die Fossilien auf der Unterseite der oberen Schichtlage ("hangenden Platte"). Die darunter befindliche Schicht ("liegende Platte") zeigt nur den Abdruck.

Vor allem bei Insekten werden vom Laien Positiv und

Negativ leicht verwechselt. Die erhaben auf der liegenden Gesteinsplatte erkennbaren

Käfer, Heuschrecken und Libellen sind nur Abdrücke. Das Fossilpositiv ist vertieft

eingebettet in der hangenden Platte zu finden; nur hier ist deshalb eine Präparation noch

im Gestein steckender Körperteile (Fühler, Beine etc.) möglich.