Eine kurze Einführung in die

Solnhofener Plattenkalke, Kapitel 3

Die Solnhofener Plattenkalke

Als sich die Solnhofener Schichten

(Weißer Jura Zeta 2, Solnhofen-Formation) vor 150 Millionen Jahren ablagerten, bildeten

sich, wie schon eingangs betont, sowohl Riffkalke als auch Bankkalke und verschiedene

Typen von Plattenkalken.

Die "lithographischen" Solnhofener Plattenkalke sind das wirtschaftlich und

geowissenschaftlich bedeutsamste Gestein dieser Schichtenserie. Sie bestehen aus einer

Wechsellagerung von harten Kalken, den "Flinzen" und

dazwischengeschalteten

Mergellagen, den "Fäulen". Die Flinze setzen sich zusammen aus reinem

mikritischem (d.h. aus mikrokristallinen Calcit bestehenden) und homogenem Kalk (96 - 98 %

Calciumcarbonat). Hauchdünne Tonbeläge auf den Flinzen gewährleisten die Spaltbarkeit

der Platten. Die Fäulen besitzen einen hohen Tonanteil und sind daher deutlich weicher,

weisen aber immer noch einen beachtlichen Kalkgehalt auf (75 - 90 % Calciumcarbonat).

Fossilien kommen sowohl in den Flinzen als auch in den Fäulen vor, können aber beim

industriellen Abbau der technisch nutzbaren Flinze leichter aufgefunden werden als in den

Fäulenlagen, die man meist unbesehen auf die Halde kippt.

Gegliedert werden die Schichten im Solnhofener und

Eichstätter Gebiet in die Unteren Solnhofener Plattenkalke (Weißer Jura Zeta 2a) und die

Oberen Solnhofener Plattenkalke (Weißer Jura Zeta 2b). Sie werden getrennt durch eine

gleitgefaltete, ineinander verknetete Schichtenfolge, die "Trennende Krumme

Lage". Eine weitere gestörte Schichtenfolge ("Hangende Krumme Lage") liegt

auf den Oberen Solnhofener Plattenkalken. Die Krummen Lagen entstanden vermutlich durch

großflächige untermeerische Abgleitbewegungen von halbverfestigten, ganz leicht schräg

geneigten Schichtpaketen.

Aufschlüsse in den Unteren Solnhofener Plattenkalken des Zeta 2a sind spärlich, da die tonreicheren, von den Steinbrechern "Merischiefer" genannten Lagen nur selten abgebaut wurden (z.B. an der Wegscheid bei Eichstätt). Nahezu alle heutigen gewerblich genutzten Steinbrüche sind in den Oberen Solnhofener Plattenkalken des Zeta 2b angelegt, die im Eichstätter Raum eine Mächtigkeit von maximal 20 m erreichen, bei Solnhofen dagegen über 50 m mächtig werden.

Der Ablagerungsraum der

Solnhofener Plattenkalke wird

häufig als "Lagune" beschrieben. Abgesehen davon, daß nicht eine

einzelne

Lagune, sondern eine Vielzahl von Plattenkalkwannen und Riffschwellen vorhanden waren,

verbindet man zumeist mit dem Begriff Lagunen die Vorstellung von küstennahen,

langgestreckten, seichten Strandseen, die durch Strandwälle oder Riffgürtel vom offenen,

tieferen Meer getrennt sind. Das offene, tiefere Meer jedoch lag zur Entstehungszeit der

Solnhofener Plattenkalke weit im Süden, im heutigen Alpenraum. Zwischen den Landgebieten

im Norden und Nordosten (Mitteldeutsche Insel und Böhmische Insel) und dem heutigen

Alpenraum erstreckte sich ein weites, flaches Meeresgebiet, eine sogenannte

Flachwasserplattform (Karbonatplattform). Sie war durch Mikroben-Schwamm-Riffe in

untermeerische Schwellen und Senken gegliedert. Unser Raum lag im nördlichen Teil dieser

ausgedehnten Flachwasserplattform.

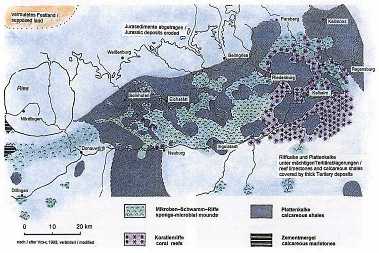

Die Zeichnung (für Details, Abbildung anklicken) zeigt

die Riffareale und Plattenkalkwannen der Südlichen Frankenalb. Im Norden sind die

Sedimente abgetragen und so unserer Beobachtung entzogen, südlich der Donau tauchen sie

tief unter die Molassebildungen und sind nur aus vereinzelten Tiefbohrungen bekannt.